por Emanuele Coccia (École des Hautes Études en Sciences Sociales, París)

por Emanuele Coccia (École des Hautes Études en Sciences Sociales, París)

He dudado mucho ante la solicitud de la editora Lidia Breda de traducir estos textos, que aparecieron hace años en contextos diferentes y a menudo oscuros. Proceden de una investigación emprendida hace casi veinte años, en la primavera de 2005. Acababa de publicar mi tesis de licenciatura sobre la filosofía del filósofo Ibn Rušd (conocido en el mundo latino como Averroes), y Giorgio Agamben, con quien colaboraba desde hacía algunos años, me pidió que fuera su asistente en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia (IUAV). Estuve allí aproximadamente tres años. Le debo mucho a esos años. Con una generosidad sin igual y un profundo sentido de la amistad, Giorgio me abrió las puertas de su taller e me invitó a trabajar con él en casi todos sus proyectos. En las discusiones interminables, el tiempo se dilataba sin límite, y el pensamiento se transformaba en el horizonte, el oxígeno y la luz de cada momento.

Cuando llegué, él estaba trabajando en lo que se convertiría en su obra titulada «El Reino y la Gloria», y me involucró en la dirección de una colección de ensayos para una importante editorial italiana, y me propuso trabajar con él en un proyecto loco y sublime dentro de la colección: una antología sobre la angelología judía, cristiana y musulmana. Inocente, joven y sin ninguna idea de lo que me esperaba, acepté con entusiasmo. Contratamos a otros especialistas, especialmente para la parte judía y musulmana, y nos pusimos a trabajar. Me ocupé de la parte cristiana, que representaba aproximadamente la mitad de un libro de más de dos mil páginas. La antología se publicó cuatro años después, pero la investigación no se completó realmente hasta diez años después, cuando se publicó el último de los ensayos traducidos aquí. Nunca hubiera imaginado pasar tantos años compilando manuscritos, incunables o libros impresos modernos en busca de testimonios aparentemente insignificantes sobre criaturas tan ambiguas y, además, pertenecientes a mitos que muy a menudo han servido para justificar formas prolongadas de dominación y alienación.

Las dificultades eran principalmente filológicas y documentales: la cantidad de textos para consultar y estudiar, así como su dispersión, eran potencialmente infinitas. Contrariamente a lo que se podría imaginar, a excepción de la extraña y misteriosa obra de un autor oscuro y anónimo del siglo V después de Cristo, conocido como Pseudo-Dionisio el Areopagita, no existen tratados verdaderos de angelología. Esta curiosa modestia literaria no es en absoluto fortuita. El conocimiento de estos mediadores nunca ha tenido autonomía epistemológica. Los ángeles no son seres autónomos: forman una masa de burócratas divinos que viven del reflejo que sus empleadores y clientes les devuelven. Si se considera que son capaces de permitir que la divinidad conozca (y por lo tanto controle y administre) la vida de los seres humanos, y que estos accedan a los secretos de la divinidad, solo pueden ser conocidos por el tenue reflejo de unos y otros que se imprime en su existencia. Lógicamente, son híbridos, quimeras construidas asociando bastante confusamente la idea de divinidad y la de humanidad. Psicológicamente, son seres esquizofrénicos que deben parecerse lo más posible a Dios (ya que su tarea oficial es esforzarse por conformarse a su naturaleza), al tiempo que presentan rasgos humanos. Por lo tanto, es normal que la angelología se diluya en discusiones antropológicas o más generalmente teológicas: cuando se miran a los ángeles, siempre se ve la divinidad o el fetiche corporal de forma humana que han generado para aparecer en la tierra. Por el contrario, es muy común que los teólogos deslicen preguntas angélicas hacia cuestiones más amplias: la estructura de la temporalidad, la naturaleza del intelecto humano, etc.

Había otro problema, relacionado con la propia forma del conocimiento teológico. Como el gran historiador de las religiones Arthur Darby Nock intuyó en el siglo pasado, el cristianismo representó en la Antigüedad tardía una revolución cuya naturaleza aún no hemos medido. A la idea de que la relación con la divinidad se mide principalmente a través de gestos y acciones, a menudo de naturaleza ritual (lo que se llama ortopraxis), el cristianismo sustituyó la idea de que es en la relación con el conocimiento donde se juega la vida religiosa (lo que se llama ortodoxia). La invención del concepto de fe y el hecho de que el texto fundamental de la nueva religión provenga del verbo que significa «informar» (euangelizomai) son testimonios de este desplazamiento de la vida religiosa a un plano cognitivo. Obedecer no es una forma de acción y hacer, sino de conocer, saber ciertas cosas. Inversamente, la relación con la verdad ya no es puramente cognitiva, sino política, ya que define la adhesión o no adhesión a una ley: lo que se llamará en la época moderna «dogma». Es el cristianismo el que ha transformado las creencias, las opiniones, nuestro vínculo subjetivo con la verdad en algo que pone en juego nuestra relación con la divinidad. Y cada vez que hablamos de religión, cada vez que identificamos la relación con la divinidad con la esfera de la creencia, no hacemos más que prolongar y repetir esta revolución: no es la praxis la que nos pone en contacto con la divinidad, sino el conocimiento: no son los rituales, sino los mitos los que cuentan.

Había otro problema, relacionado con la propia forma del conocimiento teológico. Como el gran historiador de las religiones Arthur Darby Nock intuyó en el siglo pasado, el cristianismo representó en la Antigüedad tardía una revolución cuya naturaleza aún no hemos medido. A la idea de que la relación con la divinidad se mide principalmente a través de gestos y acciones, a menudo de naturaleza ritual (lo que se llama ortopraxis), el cristianismo sustituyó la idea de que es en la relación con el conocimiento donde se juega la vida religiosa (lo que se llama ortodoxia). La invención del concepto de fe y el hecho de que el texto fundamental de la nueva religión provenga del verbo que significa «informar» (euangelizomai) son testimonios de este desplazamiento de la vida religiosa a un plano cognitivo. Obedecer no es una forma de acción y hacer, sino de conocer, saber ciertas cosas. Inversamente, la relación con la verdad ya no es puramente cognitiva, sino política, ya que define la adhesión o no adhesión a una ley: lo que se llamará en la época moderna «dogma». Es el cristianismo el que ha transformado las creencias, las opiniones, nuestro vínculo subjetivo con la verdad en algo que pone en juego nuestra relación con la divinidad. Y cada vez que hablamos de religión, cada vez que identificamos la relación con la divinidad con la esfera de la creencia, no hacemos más que prolongar y repetir esta revolución: no es la praxis la que nos pone en contacto con la divinidad, sino el conocimiento: no son los rituales, sino los mitos los que cuentan.

Todo cambia entonces: las historias, los cuentos, los mitos, la forma más evidente y extendida de construcción y difusión del conocimiento, ya no son inocentes y ingenuos, ya que se convierten en formas de derecho. En lugar de decir lo que se debe hacer, el derecho comienza a contar: inventa historias, figuras, eventos que se vuelven tanto más complejos cuanto más compleja es la norma a transmitir. Al bizantinismo normativo clásico que formulaba leyes sobre las acciones más comunes (comer, caminar, vestirse, etc.) le sustituye el espíritu barroco de una ley que inventa universos extravagantes para expresarse de manera completa. La teología cristiana ha liberado una imaginación normativa tan explosiva y desenfrenada que, en comparación, la más brillante de las novelas de ciencia ficción parece un pálido ejercicio de estilo. La ley se expresa ahora a través de figuras inusuales: cuerpos humanos engendrados por partenogénesis y que pueden renacer dos mil años después a partir de un trozo de pan sometido a una fórmula mágica (hoc est corpus meum), rituales caníbales, divinidades masculinas esquizofrénicas con tres personalidades y una sustancia única, cuerpos ensangrentados suspendidos en pedazos de madera colocados en el centro de inmensas y altas salas. Los ángeles, espíritus antropomorfos hechos únicamente de aire y que vuelan por todas partes, forman parte de este espacio donde el conocimiento no es y no puede ser una opinión, sino que está sujeto a legislación. Es por eso que su estudio no puede seguir los cánones tradicionales de la historia de la filosofía, que clasifica las opiniones una tras otra. En teología, de hecho, toda doxografía es una forma de herejología. En lugar de representar la evolución de lo que no es una doctrina sino una norma, es necesario entender la lógica que condujo a la elaboración de estas fábulas y figuras narrativas anormales. Estudiar a los ángeles es hacer que la historia del derecho sea algo similar al análisis de la lógica mítica desarrollada por Lévi-Strauss para el continente sudamericano, mezclando a Propp y Mommsen, es decir, inventar un método que permita comprender la lógica, tanto especulativa como normativa, de lo que parece a primera vista ser los relatos de los héroes enmascarados de las historietas estadounidenses. No es casualidad que, en esta intersección del derecho y la mitología, el punto focal de estos relatos sea la estructura misma del orden social.

Más allá de las vicisitudes bio- y bibliográficas, hay al menos tres razones que hacen de la angelología cristiana un objeto de estudio e investigación útil y probablemente indispensable para cualquier proyecto de autoetnografía reflexiva de la modernidad europea. La primera es precisamente de lo que estas figuras son el monograma indivisible. El ángel, en el cristianismo, es una figura narrativa y especulativa de una forma particular de existencia de la divinidad. A la idea de la divinidad como cualidad ontológica e intransferible de un objeto de culto único y exclusivo (el dios único y trino, que el cristianismo toma del Tanaj judío y transforma en figura humana en los evangelios), los ángeles oponen la divinidad como una dimensión en la que participan numerosos sujetos. De producto de lujo absoluto, lo divino se convierte en un objeto de consumo de masas. Con una broma (de hecho, menos inapropiada de lo que se podría imaginar), se podría decir que los ángeles son una forma de democratización de la divinidad. Gracias a ellos, millones de personas llevan este prestigioso título. Desde cierto punto de vista, encarnan el fracaso más masivo del proyecto monoteísta, el intento de reducir la divinidad a un solo sujeto. Querer que un solo yo pueda decirse y sentirse «dios» es, de hecho, necesariamente dejar surgir millones de subjetividades menores que aspiran a serlo. Es decir, crear una sociedad cuyo único objetivo sea la deificación de sus miembros.

El problema sigue siendo, sin embargo, el acceso a esa divinidad y su estatus. Porque una divinidad a la que todos pueden acceder es, ante todo, una divinidad que puede perderse, extraviarse, ser desposeída. Es por esta razón, y solo por esta razón, que el mito fundacional de toda especulación angélica es el de la caída: la historia de un sujeto (a menudo identificado como el príncipe de los ángeles, el más divino, el más elevado) que pierde su propio atributo. El diablo de la mitología cristiana es solo la versión más popular de esto. La posibilidad de pérdida muestra que la divinidad no solo no es un hecho ontológico, sino que tampoco es una posesión perdurable: es algo que debe ser continuamente producido y mantenido.

De hecho, los ángeles no son divinos por naturaleza, sino por praxis: es lo que hacen y no lo que son lo que los hace divinos. Su divinidad es práctica y no ontológica. Transforman a Dios en un hecho práctico. Al prolongar la metáfora que acabamos de introducir, se podría decir que son el operador de la proletarización de la divinidad: en sus manos, se convierte en un asunto de trabajadores, un hecho industrial. Nuevamente, esto no es un uso figurado: los ángeles son técnicamente leitourgoi, sirvientes que trabajan al servicio de los demás. En otras palabras, la divinidad se convierte en el objeto de un trabajo obligatorio, de una prestación realizada para otros.

Inversamente, hacen de la praxis algo cuyo objetivo no es tanto la realización de algo, la transformación de la realidad, como la deificación del yo. Es por eso que la definición de la divinidad angélica se formula en términos de tarea (leitourgia): no son dioses, pero deben producir una forma de divinidad, es decir, imitar al único y verdadero ser divino. La praxis divinizadora es, por lo tanto, una operación industrial de conformismo que homogeneiza a todos los individuos porque los polariza hacia un punto único.

Ahora bien, ¿qué sucede con la divinidad cuando se convierte en un hecho de masa y en el objeto de producción del conformismo industrial? La democratización y proletarización de la sacralidad no cambian solo la cantidad de personas que participan en ella: cambian su propio significado. En Dios, la divinidad es el atributo de distinción y superioridad absolutas (lo que hemos aprendido a llamar trascendencia), relacionadas con el hecho de que es el sujeto que ha creado todo. Ser superior significa tener el poder de engendrar el ser de todas las cosas a partir de la nada. En la masa de dioses proletarios, la divinidad se convierte en una forma de superioridad relativa, puramente social: ser superior (divino) significa simplemente tener el poder de estar por encima del otro. Porque si ser divino ya no define la condición de superioridad de un solo sujeto sobre todo lo demás, sino la de una infinitud de individuos, vuelve a ser un hecho puramente social. Los ángeles socializan la divinidad: son la sociedad cuya meta es la deificación, es decir, la distinción de uno con respecto al otro. La divinidad no es una cuestión de ontología sino de orden [taxis]. Y el poder ya no tiene nada que ver con el ser (creación, generación), sino que se convierte simplemente en la capacidad de distinguirse, de elevarse por encima de los demás.

Este orden de superioridad y el poder vinculado a esa superioridad se convierten en los ángeles en el objeto privilegiado de toda práctica: viven para eso y todo lo que hacen, lo hacen para obtener ese poder y esa superioridad, es decir, esa participación en la divinidad. Si su praxis no tiene otro objetivo que la construcción social, es porque su sociedad no es más que esta industria de la circulación y el intercambio de títulos de divinidad (superioridad) y de poder de distinción. Es esta extraña interacción recíproca de poder y deificación lo que la teología nos ha enseñado a llamar jerarquía, neologismo griego que significa: poder divino, poder de deificación. Los ángeles son la divinidad en tanto poder y el poder de convertirse en sustitutos de la divinidad.

Este orden de superioridad y el poder vinculado a esa superioridad se convierten en los ángeles en el objeto privilegiado de toda práctica: viven para eso y todo lo que hacen, lo hacen para obtener ese poder y esa superioridad, es decir, esa participación en la divinidad. Si su praxis no tiene otro objetivo que la construcción social, es porque su sociedad no es más que esta industria de la circulación y el intercambio de títulos de divinidad (superioridad) y de poder de distinción. Es esta extraña interacción recíproca de poder y deificación lo que la teología nos ha enseñado a llamar jerarquía, neologismo griego que significa: poder divino, poder de deificación. Los ángeles son la divinidad en tanto poder y el poder de convertirse en sustitutos de la divinidad.

Desde este punto de vista, la doctrina de los ángeles ha sido también un inmenso laboratorio de pensamiento sobre lo que se puede llamar, en seres humanos, el poder. La angelología es una sociología del poder: no en el sentido común y moderno del término, como fenomenología de las formas a través de las cuales el poder se ejerce en la sociedad, sino como una teoría que hace del poder una dimensión puramente social. Los ángeles expresan e incorporan la idea de que el poder es algo cuyo único efecto es volverse superior a los demás (existiendo, por lo tanto, solo en relación con los demás y no en términos absolutos), pero también la idea de que este efecto de superioridad no corresponde a ninguna naturaleza, a ninguna ontología. El mito de la caída es la formulación de esta intuición: el diablo, el más alto de los ángeles, el más poderoso, solo puede perder su poder, su divinidad, porque ninguno de los dos corresponde a su naturaleza. En resumen, el poder siempre está desproporcionado en relación con la naturaleza de quien lo ejerce, porque nunca puede fundamentarse en ella. Inversamente, aquellos que ejercen el poder son inadecuados para su función: lo que llamamos jerarquía, de hecho, es aún hoy el hecho de que uno pueda encontrarse en la parte superior o inferior de la fantasmagórica escala social, ciertamente no debido a cualidades ontológicas, naturales, objetivas, sino siempre y solo debido a efectos especiales que la sociedad proyecta sobre nosotros. La angelología cristiana se deriva en resumen de la intuición de que tener poder en la sociedad nunca significa -nunca- experimentar su propia naturaleza. Y aquellos que, como el primer ángel, el diablo, intentan creerse naturalmente superiores, naturalmente poderosos, naturalmente divinos (que piensan la identidad entre naturaleza y poder) están destinados a perder su superioridad. La socialización hace que la divinidad sea algo totalmente artificial. Técnicamente, se podría decir que es, de hecho, la jerarquía la que lleva a la democracia: el poder no pertenece a nadie, porque desde un punto de vista ontológico, ningún sujeto puede pretender ser divino y cualquier forma de superioridad siempre se toma prestada de los demás.

Es difícil no reconocer en la vida de estas criaturas extrañas, mitad humanas, mitad divinas, un patrón que ha impregnado en gran medida la vida política europea. Lo demuestra la continuidad semántica de la palabra «jerarquía», que, como explicaremos más adelante, pasó del término técnico, casi etnográfico, que designa la sociedad angelical, al sustantivo común que designa la estructura común de las sociedades humanas. Esto también se demuestra por el hecho de que los primeros teóricos de los órdenes sociales, y de lo que más tarde se convertirá en clases, se referían explícitamente al modelo angelical. Las cortes continentales, especialmente las francesas, adoptarán implícitamente este modelo para organizar su vida cotidiana. Y esta influencia se reflejará en el mundo contemporáneo: desde Durkheim hasta Bourdieu, las ciencias sociales en Francia no han hecho más que seguir intentando transformar a los seres humanos en ángeles que se constituyen a partir de su relación con la divinidad (un principio de distinción y superioridad absoluta) y que se socializan solo para afirmar su divinidad mutua, es decir, su distinción mutua. Esto también se demuestra por el hecho de que el mito europeo por excelencia que acompañó el nacimiento del Estado moderno, el Leviatán, es también un mito angelical. Lo que Europa sigue llamando sociedad no tiene nada de real, nada empírico, nada objetivo: es solo este extraño hechizo que impulsa a los individuos a buscar, encontrar y distribuir títulos de divinidad, prestigio, distinción. Lo social, esa obsesión que marca a Europa desde hace siglos, es ante todo eso: un proyecto colectivo de deificación de lo social, que ha sobrevivido a la muerte de los dioses. Dios ha muerto, pero la deificación sigue siendo el bien más buscado por los humanos. Y la ontología social europea sigue siendo una rama de la teología cristiana. La jerarquía, primero la sociedad de los ángeles, luego la sociedad humana, no es nada más que esto: la sociedad como espacio de ejercicio y circulación del poder, y el poder como algo que ya no se enfrenta a la transformación del ser de las cosas, sino a la simple disposición ordenada de los sujetos en un contexto social.

Sería un error ver en esta historia una nueva prueba del poder de la secularización. El problema no es realmente el origen religioso de las instituciones políticas o laicas: toda religión es una fuerza que estructura lo social y siempre se ha nutrido de ideas políticas. Cuestionar el poder de los mitos en los cuales el cristianismo se expresó más allá de la mera pertenencia «confesional» de los individuos en las sociedades europeas no es más que admitir públicamente una ignorancia de la evidencia más banal de la ciencia etnográfica. Se trata de algo más profundo, y es la segunda razón de la importancia teórica e histórica de este conjunto único de mitos. De hecho, los ángeles no son un crecimiento secundario del cristianismo: representan el fundamento mismo de su núcleo dogmático. Para entender esto, es necesario deshacerse de la idea misma de «religión» (que, después de todo, es un concepto cristiano que solo tiene sentido desde un punto de vista situado en el espacio definido por esta serie de relatos) y observar los relatos recopilados en esta curiosa antología de cuentos que llamamos la Biblia con la misma mirada con la que la etnografía contemporánea nos ha enseñado a leer los mitos amerindios. Una de las intuiciones más profundas de Lévi-Strauss es la idea de que todo mito es siempre «la transformación más o menos avanzada de otros mitos provenientes, ya sea de la misma sociedad, ya sea de sociedades cercanas o lejanas». No solo no hay cuentos originales (los mitos nunca son originales, siempre son derivaciones especulativas de otros cuentos), sino que el significado de cada mito solo puede entenderse al compararlo con sus otras versiones. Sería difícil encontrar una prueba más clara de esta idea que la estructura misma de la colección de mitos que es la Biblia: un diptongo en el que la parte más reciente (lo que se llama el Antiguo Testamento) pretende ser explícitamente la continuación y la transformación de la más antigua (el Tanakh judío).

Sería un error ver en esta historia una nueva prueba del poder de la secularización. El problema no es realmente el origen religioso de las instituciones políticas o laicas: toda religión es una fuerza que estructura lo social y siempre se ha nutrido de ideas políticas. Cuestionar el poder de los mitos en los cuales el cristianismo se expresó más allá de la mera pertenencia «confesional» de los individuos en las sociedades europeas no es más que admitir públicamente una ignorancia de la evidencia más banal de la ciencia etnográfica. Se trata de algo más profundo, y es la segunda razón de la importancia teórica e histórica de este conjunto único de mitos. De hecho, los ángeles no son un crecimiento secundario del cristianismo: representan el fundamento mismo de su núcleo dogmático. Para entender esto, es necesario deshacerse de la idea misma de «religión» (que, después de todo, es un concepto cristiano que solo tiene sentido desde un punto de vista situado en el espacio definido por esta serie de relatos) y observar los relatos recopilados en esta curiosa antología de cuentos que llamamos la Biblia con la misma mirada con la que la etnografía contemporánea nos ha enseñado a leer los mitos amerindios. Una de las intuiciones más profundas de Lévi-Strauss es la idea de que todo mito es siempre «la transformación más o menos avanzada de otros mitos provenientes, ya sea de la misma sociedad, ya sea de sociedades cercanas o lejanas». No solo no hay cuentos originales (los mitos nunca son originales, siempre son derivaciones especulativas de otros cuentos), sino que el significado de cada mito solo puede entenderse al compararlo con sus otras versiones. Sería difícil encontrar una prueba más clara de esta idea que la estructura misma de la colección de mitos que es la Biblia: un diptongo en el que la parte más reciente (lo que se llama el Antiguo Testamento) pretende ser explícitamente la continuación y la transformación de la más antigua (el Tanakh judío).

Los relatos cristianos sobre los ángeles representan la transformación de una serie de mitos nacidos dentro del judaísmo del Segundo Templo y centrados en la figura de Enoc. Frente a la idea, depositada en el Tanakh, de un orden establecido desde el principio gracias a la soberanía divina, estos mitos oponían la idea de una transgresión original llevada a cabo precisamente por figuras angélicas. A diferencia de la larga tradición judía que concebía el mal como una dimensión política y específicamente nacional, en estos relatos, el mal estaba caracterizado como una dimensión sobrehumana y, por lo tanto, universal. La solución a este mal no podía ser ni nacional ni política: debía ser metafísica. Por eso, la salvación prefigurada ya no puede surgir de una nueva alianza, de un nuevo contrato, sino de la deificación de un hombre justo (Enoc), capaz de reparar el mal metafísico creado a su vez por figuras divinas. El mito central del Nuevo Testamento, la necesidad de una figura tanto humana como divina para reparar el mal producido por la humanidad, es de alguna manera la inversión de este esquema encarnado por los mitos de Enoc. Si, en estos últimos, una falta angélica condujo a la deificación de un ser humano para redimir a los ángeles, en los evangelios, una falta humana lleva a la humanización de un dios para redimir a los seres humanos. Es así que el mito angélico está en el origen de la necesidad de formular el relato mesiánico (o de otorgarle la atención y el valor que ha tenido durante siglos). Y no es casualidad que el mesías cristiano haya sido durante mucho tiempo imposible de distinguir de un ángel.

No se trata de una prueba marginal. Porque si el núcleo generador del cristianismo es el ángel, es en la angelología cristiana, mucho más que en la cristología, donde se puede comprender el significado de este complejo mitológico, político y social que ha elegido llamarse, al adoptar un nombre bárbaro, «religión». El cristianismo es, por lo tanto, un mito de la socialización de la divinidad: Dios se convierte en algo que puede experimentarse en las relaciones sociales entre individuos, en forma de una superioridad (la divinidad) que permite transformar el vínculo social en un acto de culto. Por otro lado, si la definición de esta intensidad de divinidad mutua está en juego en cada relación social, es la sociedad misma la que está deificada. Todo en ella expresa una forma de sacralidad.

No es fácil medir las consecuencias, más trágicas que positivas, del éxito histórico de este tipo de relato. Porque afirmar que cada vez que establecemos un vínculo social nos convertimos en dioses significa, de hecho, hacer que la interacción sea algo extremadamente precioso, pero también es cierto que así estamos obligados a hacer de la experiencia del otro algo religioso, más cercano al culto que a la expresión de la libertad. No es casualidad que lo que se ha llamado secularización sea más bien una especie de transformación de estos mitos y no su olvido: simplemente se han purificado del resto, de las especulaciones cristológicas, las relativas a la creación y la resurrección. La Trinidad ha muerto, pero los ángeles viven en todas partes en Occidente, y son más los sociólogos y periodistas que los sacerdotes quienes nos enseñan a verlos y reconocerlos en todas partes.

¿Qué hacer con estas criaturas hoy en día? ¿Cómo deshacernos de ellas? Sería ingenuo e inútil continuar la cruzada inútil por la laicización: precisamente esa cruzada les ha dado tanto poder. De hecho, son los ángeles los que han secularizado la divinidad; son los primeros «laicizadores». Su existencia tiene precisamente el propósito de hacer entrar en el siglo, en el tiempo, en una vida con forma humana lo que se considera más allá de toda realidad humana y mundana. Son los ángeles los que transforman la divinidad en un hecho puramente social, en un efecto de interacción. La secularización de la modernidad europea no podía sino dar aún más fuerza, poder y espacio a los mitos angélicos. Y lo que ha ocurrido, de hecho, es la coincidencia perfecta entre la jerarquía angelical y la sociedad humana. Por otro lado, son siempre los ángeles quienes encarnan el paradigma de la rebelión contra la divinidad. Satanás es un ángel: Milton y luego Goethe, los dos grandes cantores de la modernidad rebelde, eran perfectamente conscientes de ello. La rebelión contra lo divino sigue siendo una postura angelical: continúa dando a estas figuras míticas una desmesura de espacio y poder. La modernidad europea es una modernidad angelical. Y volver a abrir el expediente de estos mitos no es solo un ejercicio de arqueología erudita. Es enfrentarse a la posibilidad de una alternativa a una tradición que se ha transformado en una prisión.

¿Cómo escapar entonces de su multiplicación? Se tratará menos de prolongar la dialéctica (toda moderna y europea) de las relaciones entre las esferas artificialmente separadas de «política» y «religión» que de reapropiarse del poder de los relatos en la construcción de la vida común. Será necesario volver más bien a la forma de los relatos que está en su origen en lugar de su contenido. Ursula Le Guin ha señalado recientemente que el cuento, al igual que la «bolsa», es la primera tecnología cultural que permite crear un mundo, un cosmos, un conjunto ordenado de cosas, seres vivos, sentimientos, ideas y recuerdos, y llevarlo consigo a todas partes: no hay cultura que no comience con estas tecnologías de la institución metafísica de la realidad. A partir de sus reflexiones, Donna Haraway y gran parte del pensamiento feminista han vuelto sobre la necesidad de nuevas fabulaciones especulativas. Los relatos no son solo fuerzas narrativas: son modos de pensamiento. Sin embargo, este es un tema mucho más antiguo, que dio lugar a una corriente importante del pensamiento romántico alemán, desde Novalis hasta Herder, de Creuzer a Schlegel, y que, a través de algunos vínculos de transmisión, se cristalizó finalmente en la obra etnográfica de Lévi-Strauss. Para este último, «el acto creativo que engendra el mito es simétrico e inverso al que se encuentra en el origen de la obra de arte»: es una estructura especulativa que se realiza de manera sensible y que, por esta misma razón, permite que la verdad sea compartida socialmente. Los mitos son «las condiciones bajo las cuales los sistemas de verdad se vuelven mutuamente convertibles y, por lo tanto, pueden ser simultáneamente aceptables para varios sujetos»: también son el umbral a partir del cual «el conjunto de estas condiciones adquiere el carácter de objeto dotado de una realidad propia e independiente de cualquier sujeto».

¿Cómo escapar entonces de su multiplicación? Se tratará menos de prolongar la dialéctica (toda moderna y europea) de las relaciones entre las esferas artificialmente separadas de «política» y «religión» que de reapropiarse del poder de los relatos en la construcción de la vida común. Será necesario volver más bien a la forma de los relatos que está en su origen en lugar de su contenido. Ursula Le Guin ha señalado recientemente que el cuento, al igual que la «bolsa», es la primera tecnología cultural que permite crear un mundo, un cosmos, un conjunto ordenado de cosas, seres vivos, sentimientos, ideas y recuerdos, y llevarlo consigo a todas partes: no hay cultura que no comience con estas tecnologías de la institución metafísica de la realidad. A partir de sus reflexiones, Donna Haraway y gran parte del pensamiento feminista han vuelto sobre la necesidad de nuevas fabulaciones especulativas. Los relatos no son solo fuerzas narrativas: son modos de pensamiento. Sin embargo, este es un tema mucho más antiguo, que dio lugar a una corriente importante del pensamiento romántico alemán, desde Novalis hasta Herder, de Creuzer a Schlegel, y que, a través de algunos vínculos de transmisión, se cristalizó finalmente en la obra etnográfica de Lévi-Strauss. Para este último, «el acto creativo que engendra el mito es simétrico e inverso al que se encuentra en el origen de la obra de arte»: es una estructura especulativa que se realiza de manera sensible y que, por esta misma razón, permite que la verdad sea compartida socialmente. Los mitos son «las condiciones bajo las cuales los sistemas de verdad se vuelven mutuamente convertibles y, por lo tanto, pueden ser simultáneamente aceptables para varios sujetos»: también son el umbral a partir del cual «el conjunto de estas condiciones adquiere el carácter de objeto dotado de una realidad propia e independiente de cualquier sujeto».

Lo que a menudo se olvida es que en torno a las transformaciones de estos mitos surgió la idea de ejercer un derecho a través y, por lo tanto, sobre estos relatos. En Europa, las «ficciones especulativas» nunca fueron simples ejercicios literarios o filosóficos: eran el fundamento de instituciones políticas y religiosas, y al mismo tiempo el objeto de un poder que distribuía muy hábilmente no solo el derecho de contar, sino también de leer, interpretar, actualizar y traducir estos relatos. Solo debido a esta asociación con la esfera normativa, solo porque tenían fuerza de ley y se convertían en el cuerpo de la norma, pudieron ejercer tanta influencia a lo largo de los siglos. Por otro lado, probablemente debido a esta misma asociación, asumieron como su objeto privilegiado el poder mismo, no solo su legitimación sino también las formas de su ejercicio. El ángel no es más que la figura narrativa del poder absoluto (el que llevó a la creación de todo lo que existe) existiendo en forma humana.

Es imposible actuar como si esta asociación nunca hubiera existido. Imposible retroceder, a una forma de inocencia diegética y mitológica. Imposible imaginar que contar no siempre es, de alguna manera, imponer una ley, y viceversa, que toda norma jurídica no es la expresión abreviada y acortada de un relato que no quiere expresarse en una forma clara y distendida. Esta forma loca y paradójica de «derecho mitológico» que hemos llamado teología es algo a lo que quizás sea necesario volver. Ciertamente, no para prolongar esas viejas historias, sino para darse cuenta, finalmente, de que todas las historias que nos contamos día tras día no son más que el esfuerzo de formular una ley cuyos términos exactos aún somos incapaces de adivinar.

Este texto es la traducción al español de la introducción al libro francés. El libro en francés se puede adquirir aquí.

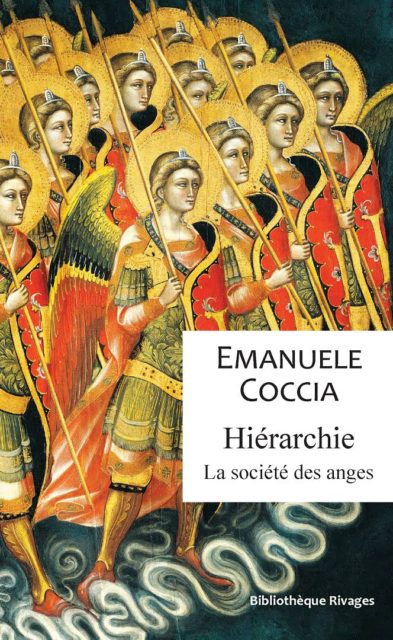

Las imágenes son de Gustave Doré (1832-1883). Casi todas son de sus ilustraciones a Paraíso Perdido, de John Milton, con excepción de la última que pertenece a La Divina Comedia.

Deja una respuesta