por Marshall Sahlins (Universidad de Chicago, Profesor Emérito)

En los comienzos de la evangelización cristiana de las Islas Fiji, cuando un jefe le dijo apreciativamente al misionero inglés: «Tus barcos son verdaderos, tus armas son verdaderas, entonces tu dios debe ser verdadero», no quería decir lo que el científico social promedio entendería hoy en día: que la noción de «dios», al igual que la «religión» en general, es un reflejo del orden político real, una ideología funcional diseñada para legitimar los poderes seculares establecidos. En ese caso, el aparente reconocimiento de la existencia del dios inglés sería una expresión, en forma de imaginario religioso, de la fuerza material de las armas y los barcos. Pero el jefe estaba diciendo lo contrario, que los barcos y armas ingleses eran expresiones materiales del poder del dios – mana es el término fijiano – al cual los extranjeros evidentemente tenían algún acceso privilegiado. El término fijiano para «verdadero» (dina) es un predicado de mana, como señala la frase final de sus discursos rituales: «mana, es verdadero». Lo que dijo el jefe es que, como dotados divinamente con mana, los barcos y armas ingleses eran realizaciones de la potencia del dios inglés.

El incidente ejemplifica el contexto más amplio y la motivación continua de este texto: la transformación radical en el orden cultural que comenzó hace unos 2.500 años -en la «Era Axial», como la denominó el psiquiatra y filósofo alemán Karl Jaspers en 195- y aún se está desarrollando a escala global (Jaspers 1953). Las distintivas civilizaciones que se propagaron desde sus orígenes en Grecia, el Cercano Oriente, el norte de la India y China entre el siglo VIII y el III a.C. introdujeron una revolución cultural aún en curso de proporciones históricas mundiales. El cambio esencial fue la traducción de la divinidad de una presencia inmanente en la actividad humana a un «otro mundo» trascendental de su propia realidad, dejando la tierra sola a los humanos, ahora libres para crear sus propias instituciones por sus propios medios y capacidades.

Hasta que son transformados por las transmisiones coloniales de las ideologías axiales, especialmente el cristianismo, los pueblos (es decir, la mayoría de la humanidad) están rodeados por una multitud de seres espirituales: dioses, ancestros, las almas habitantes de plantas y animales, entre otros. Estos dioses menores y mayores efectivamente crean la cultura humana; son inmanentes en la existencia humana, y para bien o para mal determinan el destino humano, incluso hasta la vida y la muerte. Aunque generalmente se les llama «espíritus», estos seres tienen los atributos esenciales de las personas, un núcleo de sus mismas capacidades mentales, temperamentales y volitivas. Por lo tanto, a menudo se les designará en este texto como «metapersonas» o «metahumanos», y cuando se les refiere alternativamente como «espíritus», siempre es explícita o implícitamente bajo comillas, dada su calidad como personas no humanas. (De manera similar, el término «religión» es inapropiado donde estos seres y fuerzas metahumanas son intrínsecos y una condición previa de toda actividad humana, no un pensamiento trascendente posterior). Por esta misma cualidad, interactúan con las personas humanas para formar una sociedad de dimensiones cósmicas, de la cual los humanos son una parte pequeña y dependiente.

Hasta que son transformados por las transmisiones coloniales de las ideologías axiales, especialmente el cristianismo, los pueblos (es decir, la mayoría de la humanidad) están rodeados por una multitud de seres espirituales: dioses, ancestros, las almas habitantes de plantas y animales, entre otros. Estos dioses menores y mayores efectivamente crean la cultura humana; son inmanentes en la existencia humana, y para bien o para mal determinan el destino humano, incluso hasta la vida y la muerte. Aunque generalmente se les llama «espíritus», estos seres tienen los atributos esenciales de las personas, un núcleo de sus mismas capacidades mentales, temperamentales y volitivas. Por lo tanto, a menudo se les designará en este texto como «metapersonas» o «metahumanos», y cuando se les refiere alternativamente como «espíritus», siempre es explícita o implícitamente bajo comillas, dada su calidad como personas no humanas. (De manera similar, el término «religión» es inapropiado donde estos seres y fuerzas metahumanas son intrínsecos y una condición previa de toda actividad humana, no un pensamiento trascendente posterior). Por esta misma cualidad, interactúan con las personas humanas para formar una sociedad de dimensiones cósmicas, de la cual los humanos son una parte pequeña y dependiente.

Esta posición dependiente en un universo de seres metahumanos más poderosos ha sido la condición de la humanidad durante la mayor parte de su historia y la mayoría de sus sociedades. Todo el mundo antes y alrededor de las civilizaciones axiales era una zona de inmanencia. Aquí, las innumerables potencias metahumanas no solo estaban presentes en la experiencia de las personas, sino que también eran los agentes decisivos del bienestar y la desgracia humanos, las fuentes de su éxito, o falta de él, en toda variedad de esfuerzos desde la agricultura y la caza, hasta la reproducción sexual y la ambición política. Como lo expone el historiador de encuentros religiosos moderno tempranos Alan Strathern (2019) en una obra reciente ilustrativa sobre la transformación de lo que la ciencia social común llama el paso del «inmanentismo» al «trascendentalismo», la «suposición básica inmanentista es que la capacidad para lograr cualquier objetivo valioso depende de la aprobación o intervención de fuerzas sobrenaturales y metapersonas. Estas constituyen el origen fundamental de la capacidad para producir alimentos, sobrevivir enfermedades, volverse ricos, dar a luz y hacer la guerra» (36-37). Comenzamos a ver qué está en juego, institucional y estructuralmente, en la división inmanentista/trascendentalista. Con disculpas a todos los científicos humanos, marxistas, durkheimianos y otros implícitamente fundamentados en las suposiciones de un mundo trascendentalista, las culturas inmanentistas estaban sujetas a una «determinación por la base religiosa», es decir, hasta que la divinidad pasó de ser una infraestructura inmanente a una superestructura trascendental.

Probablemente sea obvio, pero mejor lo digo de todos modos: lo que está en cuestión es cómo están organizadas y funcionan realmente las sociedades inmanentistas en sus propios términos culturales, sus propios conceptos de lo que existe, y no como asuntos «reales» en nuestro esquema nativo de cosas. Se volverá demasiado evidente que nuestras propias nociones trascendentalistas, en la medida en que hayan sido incorporadas en vocabularios etnográficos comunes, han desfigurado las culturas inmanentistas que pretenden describir. Tome, por ejemplo, la distinción familiar entre lo «espiritual» y lo «material»: no es pertinente en sociedades que consideran todos los llamados «objetos» – a menudo todo lo que existe – como animados por personas-espíritu residentes. Que esta diferencia supone una diferencia fundamental en el orden cultural es el punto del libro. Lo que se presenta como una «economía» o una «política» incrustada en un universo encantado es radicalmente diferente de los conceptos y estratagemas que las personas son libres de perseguir cuando los dioses están lejos y no están directamente involucrados. En los órdenes inmanentistas, la invocación ritual de los seres y sus poderes espirituales es el prerrequisito habitual de todas las variedades de práctica cultural. Compuesto con las técnicas humanas de subsistencia, reproducción, orden social y autoridad política como condición necesaria de su eficacia, el anfitrión cósmico de seres y fuerzas comprende un sustrato completo de acción humana. La multitud de personas-espíritu se sintetiza con la acción social como un elemento en un compuesto químico, o un morfema ligado en un lenguaje natural. O como dijo Lévy-Bruhl de ciertos pueblos de Nueva Guinea, «nada se emprende sin recurrir a encantamientos» (1923, 308-9).

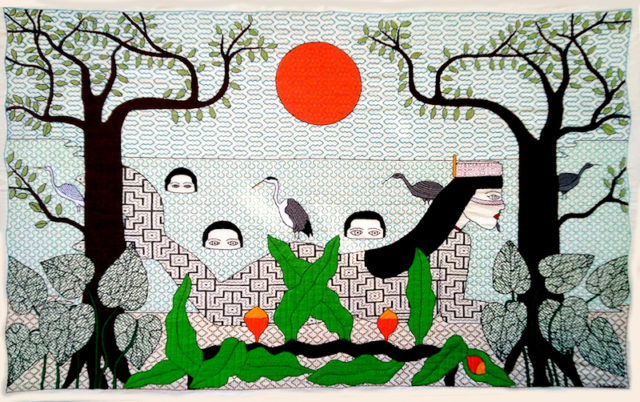

artista: Chonon Bensho – El sueño del dietador (2018)

La famosa caracterización weberiana de la modernidad como el desencantamiento del mundo es un eco posterior del trascendentalismo desarrollado en la «Era Axial» de Karl Jasper y la gran industria casera de comentarios académicos que le siguió. El consenso continúa hoy en día, como lo expresó el sinólogo Benjamin Schwartz: «Si hay, sin embargo, algún impulso subyacente común en todos estos movimientos ‘axiales’, podría llamarse la tensión hacia la trascendencia» (1975, 3). La referencia del orientalista holandés Henri Frankfort al «trascendentalismo austero» del antiguo Dios hebreo se acerca a una descripción ideal-típica: «La trascendencia absoluta de Dios es la base del pensamiento religioso hebreo». Él es «inefable, trascendiendo cada fenómeno» ([1948] 1978, 343). Los espíritus se fueron, y los humanos heredaron una tierra que se había convertido en una «naturaleza» sin sujeto. El efecto fue una verdadera revolución cultural; o, como dice el sociólogo israelí S. N. Eisenstadt, una serie de revoluciones que «tienen que ver con la aparición, conceptualización e institucionalización de una tensión básica entre los órdenes trascendental y mundano» (1986, 1).

Este sentido de un proceso recurrente encaja mejor con la persistencia de elementos inmanentes en todos esos regímenes trascendentales. La inmanencia continúa en muchas formas, desde «creencias populares» en regiones rurales, o descensos de la divinidad del cielo a la tierra en apariciones santas e intervenciones milagrosas, hasta ascensos de la humanidad de la tierra al cielo en sesiones chamánicas y aspiraciones proféticas. Así, el trascendentalismo tuvo dificultades para sacudirse su herencia inmanentista… (…)

(…)

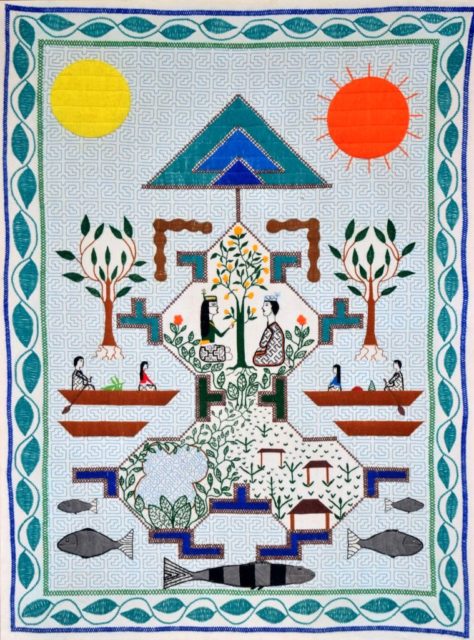

artista: Chonon Bensho – El espíritu de la planta medicinal

Todavía hay sanadores y brujas en nuestro medio, incluso algunos que son puros animistas. Antes de que hubiera completado este capítulo introductorio, el New York Times, citando una encuesta de 2017 del Pew Research Center, informó que «el 60 por ciento de los estadounidenses creen en una o más de las siguientes: psíquicos, astrología, la presencia de energía espiritual en objetos inanimados (como montañas o árboles), o la reencarnación» (Bennett 2019). Sin embargo, a pesar de la resistencia en la retaguardia del inmanentismo, la evacuación de los altos dioses de la ciudad terrenal ha puesto efectivamente la cultura bajo control humano. Ciertamente, los sectores críticos de la economía y la política están libres de divinidad (incluso si, como veremos, el lenguaje inmanentista de metapersonas animadas sigue siendo prevalente). La moderna «economía de libre mercado», por ejemplo: en la medida en que se autorregula por la oferta y la demanda, está en principio motivada por los proyectos de economización de sus agentes humanos individuales. En cuanto a la política, es sintomático de quién está a cargo que los presidentes estadounidenses entonen piadosamente la fórmula ritual, «Dios bendiga a los Estados Unidos de América», solo después de haberle dicho a la Deidad lo que van a hacer. Los grandes hombres melanesios, los jefes polinesios o los emperadores incas tendrían que hacerlo antes: el dios, como agente empoderador, siendo la condición de la posibilidad política.

Así pues, la revolución iniciada por la toma de control humana de la cultura eventualmente produjo una reorganización total del universo inmanentista, creando finalmente las esferas diferenciadas y trascendentes de «religión», «política», «ciencia» y «economía». Estas categorías abstractas hicieron su aparición a lo largo del periodo moderno temprano, entre la Edad Media y la Ilustración. En lo que esencialmente podría llamarse una «Segunda Era Axial», la civilización occidental produjo una serie de categorías trascendentales, cada una una formación diferenciada, un dominio autónomo que se articulaba metafórica y funcionalmente con las otras. La categoría de «religión» en sí misma, cuyo origen el estudioso bíblico Jack Miles (2019, 28–29) identifica en la conversión cristiana de los paganos romanos, fue críticamente remodelada, renaciendo en las luchas confesionales provocadas por Lutero y otros durante la Reforma Protestante. «La política» apareció en un cisma con «la religión», como en El Príncipe de Maquiavelo (1988 [1532]); «la ciencia» tomó forma, junto con «la naturaleza» misma, como un conjunto diferenciado de leyes que explicaban el movimiento en los cielos y en la tierra (Newton [1687] 2016), y con la distinción radical de un «sujeto» conocedor y un «objeto» externo (Descartes [1641] 1996); «la economía» (o «economía política») apareció en el trabajo de Adam Smith ([1776] 1976) y más tarde con Thomas Malthus ([1798] 2015) y David Ricardo ([1817] 2004). La expansión de Europa y el encuentro con las sociedades inmanentistas durante el periodo moderno temprano ayudaron a constituir «la cultura» como su propia esfera autónoma. El genio de Giambattista Vico, autor de La Nueva Ciencia ([1744] 1968), fue suministrar, de manera trascendental, una perspectiva inmanentista que permitiera escribir una ciencia de «culturas» en sus propios términos, aunque incompleta.

Cabe señalar que en comparación con las culturas de inmanencia, la religión desde el siglo XVI ha migrado de la infraestructura a la superestructura, lo que ha permitido que «la determinación por la base económica» se convierta en la ciencia normal de académicos que van desde los materialistas históricos tradicionales hasta los economistas neoliberales, sin mencionar al resto de nosotros. Apenas hay otra antropología «nativa» occidental. Por antropología «nativa», me refiero al efecto de la revolución trascendental en el pensamiento común promedio que concibe una capa de categorías con la economía como base, coronada por relaciones sociales que se conforman a ella, un sistema político que la sostiene, y finalmente una capa religiosa o ideológica que refuerza y legitima la totalidad. Esta idea de «cultura» se convierte en el inverso de la estructura inmanentista, donde los dioses son los creadores de la cultura así como la fuente de poder mediante la cual se realiza, poniendo así de cabeza a Karl Marx, Émile Durkheim y Milton Friedman, entre otros.

artista: Chonon Bensho – Jiwi Jonibo

También específicamente trascendental, y tan dado por sentado, es una serie de oposiciones binarias familiares de proporciones ontológicas: no solo entre lo espiritual y lo material (o lo espiritual y lo secular), sino también entre lo natural y lo sobrenatural, y entre las personas y los espíritus. En regímenes inmanentistas, todas las «cosas» materiales significativas están animadas en la medida en que encarnan poderes animadores con características de personas. Por lo tanto, el llamado sobrenatural no se distingue de lo que llamamos «natural», incluso cuando las personas son espíritus.

No es que la literatura sobre la civilización axial haya sido demasiado esclarecedora sobre lo que realmente implica la transición del inmanentismo al trascendentalismo. Algunos axiólogos están tentados a suponer a priori que cualquiera que sea las características sobresalientes de las civilizaciones axiales, las sociedades pre y no axiales deben caracterizarse por lo contrario. Por ejemplo, dado que las religiones axiales se centran distintivamente en el comportamiento ético y la vida después de la muerte del individuo —una especie de individualismo soteriológico o salvación impulsada—, las sociedades inmanentistas son distintivamente «sociales», preocupadas por la prosperidad grupal en este mundo en oposición a la salvación individual en el próximo (Taylor 2012). Incluso ignorando los informes comunes de competencia individual por el estatus, como entre los grandes hombres melanesios o los pueblos de las colinas del sudeste asiático, o las búsquedas de visiones místicas amerindias que determinan el destino de por vida de un adolescente, existe la práctica universal de que individuos invoquen los poderes meta-personales para tener éxito en la caza, la agricultura, el amor, la guerra, la curación, el parto, el comercio, el conocimiento esotérico o cualquier otra cosa que pueda dar vida. (En cualquier caso, los ibanes de Borneo que cultivan arroz «compiten no solo para afirmar su igualdad —para demostrar que son iguales a los demás—, sino que también buscan, si es posible, sobresalir y superar a otros en riqueza material, poder y reputación» [Sather 1996, 74].) En esta conexión con lo «divino», es difícil imaginar una etiqueta más inapropiada para la condición pre-axial que «mundano», que tantos estudiosos axiales favorecen. Tienen en mente aparentemente una oposición entre el cielo y la tierra, ignorando que esto también implica una entre lo espiritual y lo secular —lo que dejaría a las personas inmanentistas «mundanas» privadas de los poderes meta-personales en los que depende su existencia. Para las personas que viven en un régimen inmanentista, donde nada se emprende sin encantamientos, la existencia es todo menos mundana.

Además del reciente trabajo de Alan Strathern (2019) sobre el tema, ha habido algunas apreciaciones ejemplares de la transición de lo inmanente a lo trascendental, aunque no necesariamente por historiadores o sociólogos en la corriente principal de la erudición axial. El científico político Benedict Anderson, por ejemplo, escribiendo independientemente de la literatura axial sobre la transformación trabajada por el Islam en las cosmologías javanesas tradicionales. Anderson reconoce explícitamente y describe efectivamente la dominancia de una cosmovisión inmanentista incluso bajo los importantes reinos preislámicos de Mataram, Kedhiri y Majapahit. «Dado que la cosmología javanesa no hacía una división clara entre el mundo terrenal y el trascendental», escribe, «no había un referente extramundano por el cual juzgar las acciones de los hombres» (Anderson 1990, 70). Aquí estaba un sistema con «divinidad inmanente en el mundo» (70), un «Poder» endémico en el hábitat humano, incluso cuando estaba concentrado en la sociedad humana como la fuente de «fertilidad, prosperidad, estabilidad y gloria» (32). «Manifestado en todos los aspectos del mundo natural», el Poder estaba presente en «piedras, árboles, nubes y fuego, pero se expresaba de manera esencial en el misterio central de la vida, el proceso de generación y regeneración.» De esta manera, proporcionaba el «vínculo básico entre el ‘animismo’ de los pueblos javaneses y el panteísmo altamente metafísico de los centros urbanos» (22).

artista: Chonon Bensho – Diluvio del Inka (2023)

Luego, entra una «cosmología islámica modernista» que reduce el sentido inmanentista de un Poder que impregna el universo a «una divinidad claramente separada de las obras de Su mano. Entre Dios y el hombre hay una distancia inconmensurable… Así, el poder se aleja, en cierto sentido, del mundo, ya que reside en Dios, que no es de este mundo, sino que está por encima y antecede a él. Además, dado que la brecha entre Dios y el hombre es vasta y el poder de Dios es absoluto, todos los hombres son vistos como igualmente insignificantes ante Su majestad» (Anderson 1990, 70). Es más bien en la condición inmanentista donde los humanos pueden acercarse e incluso apropiarse de la divinidad —en actos de arrogancia que, como se verá a continuación, construyen una sociedad en la que las personas no se reducen a la insignificancia por un Dios inalcanzable, sino que son empoderadas por sus relaciones diferenciales con los seres divinos que los rodean.

Los inicios de la liberación humana de la autoridad divina es uno de los temas de un notable artículo del historiador de la Antigüedad Tardía Peter Brown (1975) sobre la revolución trascendental, aún más notable porque no se trataba de orígenes axiales sino del desarrollo de la Alta Edad Media de la Cristiandad Occidental en los siglos XI y XII.

El escenario es un testimonio del desarrollo desigual del trascendentalismo, donde un Dios trascendente reside sobre una población humana en términos familiares con santos, fantasmas, brujas y «espíritus de la naturaleza», incluyendo monjes, que técnicamente no eran humanos en la medida en que vivían la vida de ángeles. En cuanto a los ángeles, Peter Brown ejemplifica «la intimidad y la adyacencia de lo sagrado» en la Alta Edad Media temprana mediante el requisito de que los sacerdotes que servían en el altar, si necesitaban escupir, debían hacerlo en un lado o detrás de ellos, «porque en el altar están los ángeles de pie». La presencia de «lo no humano en medio de una sociedad», comenta Brown, «está disponible para todos, para todos los propósitos».

(…)

Como se cuenta a menudo, a partir del siglo XI, Europa Occidental experimentó cambios demográficos e institucionales radicales, que van desde importantes aumentos en la población y la productividad agrícola hasta nuevas formas de comunidad, el resurgimiento del derecho romano, el aumento de la autoridad real, la llegada de la caballería, la literatura vernácula, el crecimiento de las ciudades y mucho más. Sin dejar de lado el nuevo conocimiento adquirido de eruditos árabes y griegos antiguos: estos últimos, notablemente obras de Aristóteles, transmitidas principalmente a través de los primeros a través de la España y Sicilia musulmanas.

artista: Chonon Bensho – Maya Kene

El efecto fue una revolución filosófica que afectó a una variedad de campos institucionales. «Los métodos de organización y análisis lógico, y, aún más, los hábitos de pensamiento asociados con el estudio de la lógica, penetraron en los estudios de derecho, política, gramática y retórica, por mencionar solo algunos de los campos que se vieron afectados» (Southern 1953, 181–82). De especial interés para la discusión actual es el impacto potencial de las Categorías de Aristóteles en un mundo altomedieval en el que lo divino en diversas formas aún estaba presente y disponible para la humanidad. Las Categorías, nos dice el medievalista inglés R. W. Southern, ejercieron una fascinación extraordinaria durante los siglos X y XI. En principio, las nueve categorías aristotélicas podrían reconfigurar la ontología medieval, en la medida en que la Cantidad, la Calidad, la Relación, la Posición, el Lugar, el Tiempo, el Estado, la Acción y el Afecto «se pensaba que agotaban las diversas formas en que se puede considerar cualquier objeto» (180). Sin embargo, hay que tener en cuenta que una categoría fundamental de la era anterior falta en el esquema de Aristóteles de lo que se puede decir sobre cualquier objeto: la personalidad está ausente, el alma interior o la persona que anima autónomamente cualquier cosa. La nueva era de los siglos XI y XII, como señala Brown, vio «la emergencia de actitudes significativamente nuevas hacia el universo. Aunque muy diferente de cualquier visión moderna, era ‘moderna’ en el sentido de que ya no estaba impregnada de referencias humanizantes. Anteriormente, una tormenta eléctrica había mostrado la ira de Dios o la envidia de los demonios, ambas dirigidas a los seres humanos» (1975, 141).

Estoy dedicando considerable espacio al estudio de Peter Brown porque su análisis de la transición post-axial hacia la trascendencia expone brillantemente características clave de la condición inmanente, comenzando con este problema de sujeto y objeto. Como observa, en la temprana Edad Media, la mezcla de lo sagrado y lo profano, al hacer de la personalidad no humana una cualidad interna de las cosas materiales, difuminó la línea divisoria entre lo objetivo y lo subjetivo en cada momento. «Era una objetividad extrañamente subjetiva» (Brown 1975, 142). En lugar de una relación de personas con cosas, la relación humana con el mundo era en gran medida de persona a persona. Dicho de otra manera, en lugar de un sentido de objetividad, era una condición de intersubjetividad. En comparación, los cambios estructurales del siglo XII alteraron dramáticamente las relaciones entre lo subjetivo y lo objetivo. Como describe la transformación Brown, al despojar las actividades humanas de sus fuentes subjetivas y sobrenaturales, asuntos como el razonamiento, el derecho y la explotación de la naturaleza adquieren «una opacidad, una objetividad impersonal y un valor propio que faltaban en siglos anteriores» (144).

artista: Chonon Bensho – Jene Ainbo

El punto es bien tomado incluso si esto fue solo un impulso fundamental de una transformación que aún está por completarse. Habla de un complemento estructural crítico de la revolución trascendental: la emergencia de instituciones humanizadas una vez que lo divino se retira a una realidad de otro mundo. El orden humano se convierte en autoconfigurado. «El poder político se ejercía cada vez más sin adornos religiosos. El gobierno era lo que hacía el gobierno: los gobernantes… se establecieron para ejercer el poder real que realmente poseían» (135). Obviamente, esto no se logró completamente para el siglo XII, pero Peter Brown descubrió así los orígenes e impulsos de un trascendentalismo que aún estaba por completarse en el período moderno temprano y que iba a revolucionar la práctica política, incluso por Machiavelli, quien justificó la ruptura trascendentalista legitimando la esfera autónoma del Estado.

En conclusión, es importante abordar los métodos antropológicos. Debería ser evidente que, aunque no siempre he tenido éxito, me esfuerzo por elucidar las culturas en discusión a través de sus propias premisas inmanentistas, lo que antes se conocía como «el punto de vista de los nativos» y a veces ahora como «antropología inversa» (por ejemplo, Kirsch 2006). Me esfuerzo por desplegar las prácticas culturales de estos pueblos a través de sus propias ontologías. Implícita en este enfoque hay una crítica hacia gran parte de la etnografía existente por emplear un marco conceptual engañoso compuesto por partes casi iguales de equívoco trascendentalista y condescendencia colonialista. El resultado es una antropología que distorsiona tanto la disciplina como la cultura que describe al denigrar la mentalidad de las personas como una comprensión errónea de la realidad. No es que nuestros investigadores de campo tengan malas intenciones. Al contrario, la gran mayoría está dedicada al bienestar de las personas que estudian, casi por vocación; viene con el territorio intelectual. Sin embargo, incluso los mejores trabajos a menudo tienen el lamentable efecto de reducir las relaciones significativas de una cultura de inmanencia al nivel de fantasías convenientes de realidad objetiva, de un mundo en realidad desprovisto de tales dioses, lo que convierte su cultura en una representación ficticia de la nuestra.

(…)

artista: Chonon Bensho – El poder del espíritu del pájaro (2022)

Necesitamos una considerable rectificación de los términos etnográficos. «Creencia» es uno básico. Wyatt MacGaffey (1986, 1) recuerda el ingenioso dicho de Jean Pouillon: «Solo el no creyente cree que el creyente cree». La «creencia» etnográfica a menudo es una comprobación de la realidad etnocéntrica sobre lo que la gente realmente sabe. El antropólogo pionero del Sudán Ian Cunnison así lo indicó hace muchas décadas acerca de la gente de Luapula en África Oriental: «Lo importante es esto: lo que la gente de Luapula dice ahora sobre el pasado es lo que saben que realmente sucedió en el pasado. Simplemente decir que creen que sucedió en el pasado es demasiado débil porque no lo dudan» (1959, 33; énfasis original). Los antropólogos tienden a usar el verbo «creer» —que la gente «cree» en algo— solo cuando ellos mismos no lo creen. Los antropólogos no dicen: «La gente cree que el veneno de curare mata monos»; pero dirán: «La gente cree que el padre de los animales pone monos disponibles para la caza». Los antropólogos no dicen: «La gente cree que la lluvia es necesaria para que crezcan los cultivos»; pero dirán: «La gente cree que los dioses hacen llover en Nueva Guinea orinando sobre ellos».

Otro buen candidato para el olvido es «mito», refiriéndose a las narrativas que la gente considera como una verdad sagrada y que las lenguas europeas estándar devalúan como ficción. El etnógrafo pionero de origen polaco Bronislaw Malinowski (1948, 85) con su frecuentemente repetido «estatuto mítico» logra hacer que la doctrina constitucional del clan o tribu sea no creíble. Luego está todo el tema de la «folklorización» de los pueblos indígenas: su «medicina folk», su «arte folk», su «biología folk» —con la implicación de que la biología folk es a la biología como la música militar es a la música. Sin mencionar la «música folk».

Esta condescendencia es insostenible. (….)

(…)

Este libro, entonces, aborda las configuraciones de inmanencia en culturas radicalmente diferentes que, a pesar de toda su experiencia con sociedades axiales, siguen siendo hoy esencialmente culturas de inmanencia, lo que quiere decir: la mayoría de la humanidad.

Este texto es parte de la introducción, originalmente en inglés, a su libro póstumo editado por Princeton University Press.

Las imágenes pertenecen a bordados y pinturas de la artista shipibo-konibo peruana Chonon Bensho. Muchas de ellas provienen de artsy.net

Deja una respuesta