(Nota del editor: El texto que sigue se refiere, originalmente, a lo «woke», una expresión menos usada en nuestro medio que la que lo antecedió: lo «políticamente correcto» -aunque según algunos no serían exactamente lo mismo, dado que la ideología woke podría ser una versión más actual y extrema de la primera. En Argentina y Latinoamérica se suele desmerecer a la perspectiva de lo «PC» como un fenómeno social derivado de las políticas identitarias y de ciertas sensibilidades norteamericanas que sería irrelevante para nuestras realidades. Personalmente, considero que, por el contrario, la insistencia en la necesidad de comportamientos políticamente correctos resulta muy significativa para nuestra sociedad, en la medida en que revela e intenta paliar el racismo cotidiano que permea nuestras interacciones sociales. Las críticas locales a lo «PC» son realizadas habitualmente por personas blancas de clase media-alta cuya posición social privilegiada les impide ver que otras personas, generalmente de tonos de piel más oscuros y de menor condición social sufren discriminaciones habituales en un país donde creemos que no existe el racismo. La insistencia en la relevancia de lo políticamente correcto permite ver que las relaciones asimétricas de poder no provienen solamente de posiciones sociales disímiles sino también de factores étnico-raciales, de género y por la predominancia de determinados modelos estéticos, entre otros. Si las críticas a lo «PC» en Latinoamérica provienen muchas veces de sectores progresistas, en EEUU las denuncias de la ideología woke provienen de las derechas cada vez más radicalizadas -aunque esto también ya está ocurriendo en nuestros países-. La discusión que sigue abajo resulta interesante porque apunta a las posibles raíces religiosas de la perspectiva y señala algunos excesos en su aplicación así como la no necesaria correspondencia entre las políticas de reconocimiento y las políticas de inclusión, un tema de debate actual en Argentina. De todas maneras, repito, las posibles falencias de la perspectiva ciertamente son menores que sus virtudes de denuncia de la discriminación rampante que existe en nuestras sociedades. Alejandro Frigerio)

La ética protestante y el espíritu de lo políticamente correcto (lo woke)

La ética protestante y el espíritu de lo políticamente correcto (lo woke)

por Ian Buruma (Bard College)

Escribir sobre lo woke conlleva por lo menos dos trampas. Una es que cualquier crítica de sus excesos provoca acusaciones de racismo, xenofobia, transfobia, misoginia y supremacía blanca. El otro problema es la palabra misma, que ha sido un escarnio empleado por la extrema derecha, un grito de guerra para la izquierda progresista y una mortificación para muchos liberales.

Nadie puede ponerse de acuerdo sobre qué significa lo woke. La derecha lo ha culpado de todo, desde el súbito aumento de las balaceras en las escuelas al colapso del banco de Silicon Valley, mientras que muchas personas descritas como woke dentro de la izquierda consideran estar peleando una muy postergada batalla por la justicia social y racial. Estos desacuerdos no son solo políticos. De hecho, parecen en ocasiones ser antipolíticos. Con frecuencia las discusiones sobre lo woke ponen a prueba, como la palabra indica, la iluminación moral y espiritual.

Esta es la razón por la cual John McWhorter, el autor de Woke racism (Racismo woke), decidió dejar de utilizar la palabra para describir a los evangélicos antirracistas y llamarlos, en su lugar, “los Elegidos”. La expresión tiene las correctas connotaciones religiosas y de clase. Los Elegidos, escribe McWhorter, son personas que “consideran haber sido escogidos […] y comprender algo que la mayoría no comprende”. Como los cristianos premodernos, los Elegidos deben convertir o castigar a aquellos que no han visto la luz.

Las raíces de lo woke, sin embargo, son bastante específicas. Lo que McWhorter llama “religión” es en verdad una ramificación casi religiosa del protestantismo, que es lo que condujo a Ross Douthat a escribir acerca del “Gran Despertar”, aludiendo a las olas de fervor evangélico que barrieron el corazón de Estados Unidos en los siglos XVIII y XIX. Douthat y McWhorter utilizaron ambos la obra del intelectual católico Joseph Bottum, quien argumentó en su libro de 2014 An anxious age (Una era de ansiedad) que el fervor moral del progresismo contemporáneo debería entenderse como una herencia secularizada del evangelio social protestante. (También Bottum prefiere el término “elegido”, en su caso como una opción mejorada de “élite”.)

Comprender lo woke como un fenómeno protestante en lo esencial nos ayuda a reconocer la lógica tras algunos de los rituales que se han vuelto costumbre en años recientes: específicamente la disculpa pública. Un elemento que distingue a la tradición protestante de las otras religiones abrahámicas es su énfasis en la confesión pública. Los católicos se confiesan en privado ante sacerdotes que los absuelven de sus pecados, hasta que es tiempo de confesarse de nuevo. En cambio, a muchos protestantes se les alienta a afirmar su virtud haciendo confesiones de fe públicas.

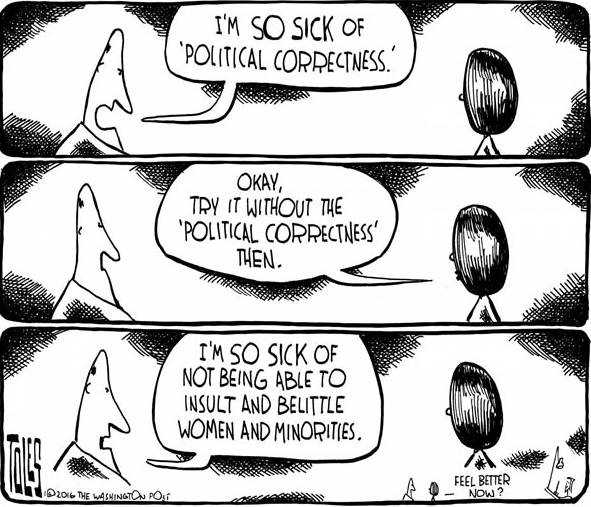

«-Estoy tan cansado de lo políticamente correcto… -Bueno, dilo sin la corrección política -Estoy tan cansado de no poder insultar y ningunear a las mujeres y minorías -Te sientes mejor, ahora?»

Se ha vuelto una historia ya muy común: un hombre, a veces una mujer, expresa una opinión o utiliza una palabra que se considera fuera de tono u ofensiva; él o ella se disculpa públicamente y ofrece hacer algún tipo de penitencia, que puede o no ser aceptado como suficiente. Este tipo de disculpas se han vuelto tan comunes que con frecuencia la gente duda de su sinceridad. Por ello la exigencia de más actos de sincera contrición, y así en adelante.

La disculpa puede ser por una transgresión personal: un profesor que pronuncia la palabra con N al leer en voz alta un texto literario, o un médico que afirma que el “racismo estructural” no es el principal culpable de los problemas de salud de los afroamericanos. O puede ser una culpa histórica, ante la cual se presiona a los dirigentes políticos a responsabilizarse. Esto ocurre con frecuencia en países con una tradición protestante. Mark Rutte, el primer ministro de los Países Bajos, se disculpó el pasado diciembre por el papel de Holanda en la esclavitud transatlántica. Rutte ha sido el primer jefe de gobierno neerlandés en hacerlo, y solo después de dudarlo mucho.

Tales disculpas pueden ayudar a sanar heridas históricas. Willy Brandt, el canciller de Alemania Occidental que en 1970 cayó de rodillas en el sitio del gueto de Varsovia, es con justicia aclamado por su gesto de expiación oficial. Pero tener que disculparse por una opinión contraria a las convicciones morales contemporáneas es de un orden diferente, algo que uno esperaría en dictaduras ideológicas, o en comunidades religiosas estrictas.

Por razones de transparencia debo decir que yo mismo me encontré en el filo de la navaja por un caso de este tipo, cuando perdí mi cargo de editor de la New York Review of Books. Había publicado un texto controversial escrito por una persona controversial. De manera legítima uno podía estar en desacuerdo sobre los méritos del artículo, pero este no era el verdadero problema. Los críticos consideraron que el escritor, un hombre que había sido juzgado y absuelto de agresión sexual, no debería haber tenido una “plataforma” para escribir sobre su vida después de ese hecho. Al permitirle tomar la palabra yo era culpable por asociación y, en opinión de un bien intencionado editor de otra revista, debería haber indicado mi arrepentimiento con una disculpa pública.

El ritual de las confesiones públicas comenzó en Europa con la Reforma. Mientras que los judíos y los católicos son objeto, siendo niños pequeños, de una iniciación ceremonial para ingresar a sus comunidades religiosas, muchos protestantes, como los anabaptistas, declaran su fe ante sus correligionarios siendo adultos, en ocasiones en los llamados “testimonios de conversión”. La idea de la declaración pública fue especialmente importante para el pietismo, una rama del luteranismo del siglo XVII. A su vez, el pietismo tuvo una gran influencia en varias sectas cristianas, incluyendo los puritanos de Nueva Inglaterra. Las iglesias puritanas, de acuerdo con el historiador Edmund S. Morgan, aseguraban “la presencia de la fe en sus miembros por medio de un proceso de selección que incluía testimonios de experiencias religiosas”.

Piensen en Elmer Gantry, el charlatán evangélico de la novela epónima de Sinclair Lewis. Gantry es un pecador y confesor serial. Hacia el final del libro ruega ser perdonado una vez más por sus muchos pecados para que se le permita regresar al redil de los verdaderos creyentes, antes de echar una rápida mirada a los “encantadores tobillos” de una joven del coro. “¡Aleluya!”, gritan los creyentes, y Gantry reza:

Permíteme contar este día, Señor, como el principio de una nueva y más vigorosa vida, como el inicio de una cruzada para lograr la moralidad completa y la dominación de la Iglesia cristiana en todo el país. Amado Señor, ¡tu trabajo apenas ha empezado! ¡Aún haremos de estos Estados Unidos una nación moral!

Ecos de este sentimiento pueden escucharse cada domingo cuando los televangelistas invitan a las personas a salir del público con los brazos en alto y confesar sus pecados ante millones de espectadores, antes de depositar una aportación económica. Lo mismo podía observarse, en las pasadas décadas, en programas televisivos como el show de Oprah Winfrey, donde luminarias de los talk shows actuaban como confesores de algunas descarriadas estrellas de cine.

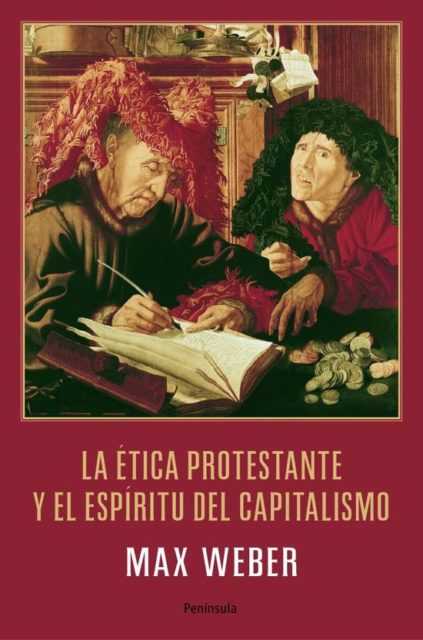

En esta tradición protestante el individuo tiene una relación con su comunidad muy diferente a la de los católicos o los judíos piadosos. La salvación no se persigue en primer lugar por medio de la pertenencia a una iglesia jerárquica o una sinagoga. Los protestantes tienen que encontrar su propio camino hacia la bendición de Dios gracias al autoexamen, el testimonio público y la realización de acciones que demuestren una virtud impecable. Debe ser además un proceso constante. En su famoso libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Max Weber observó que el ideal protestante es más exigente que la aspiración católica de acumular poco a poco buenas acciones individuales en nuestro haber. Los pecados no se olvidan en rituales privados de expiación –borrón y cuenta nueva para pecar y ser absuelto–. Más bien, la salvación reside en “un sistemático control de uno mismo, que cada día se encuentra ante esta alternativa: ¿elegido o condenado?”. Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Para los elegidos, el señalamiento de la virtud no puede nunca detenerse.

En esta tradición protestante el individuo tiene una relación con su comunidad muy diferente a la de los católicos o los judíos piadosos. La salvación no se persigue en primer lugar por medio de la pertenencia a una iglesia jerárquica o una sinagoga. Los protestantes tienen que encontrar su propio camino hacia la bendición de Dios gracias al autoexamen, el testimonio público y la realización de acciones que demuestren una virtud impecable. Debe ser además un proceso constante. En su famoso libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Max Weber observó que el ideal protestante es más exigente que la aspiración católica de acumular poco a poco buenas acciones individuales en nuestro haber. Los pecados no se olvidan en rituales privados de expiación –borrón y cuenta nueva para pecar y ser absuelto–. Más bien, la salvación reside en “un sistemático control de uno mismo, que cada día se encuentra ante esta alternativa: ¿elegido o condenado?”. Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Para los elegidos, el señalamiento de la virtud no puede nunca detenerse.

De acuerdo con Weber, era el “espíritu del trabajo arduo” lo que caracterizaba a aquellos que se esforzaban por alcanzar el propósito protestante de la perfección ética. Esto podía interpretarse literalmente como el trabajo de acumular fortuna por medio de la honesta labor. Pero esta labor y su fruto material acompañan el trabajo espiritual del mejoramiento moral. Hay claros paralelos contemporáneos con lo que los teóricos del antirracismo llaman “hacer el trabajo”, que funciona como un signo de la iluminación actual y a la vez del compromiso de automejoramiento continuo e interminable.

Ser uno de los elegidos en el pensamiento protestante –en especial el calvinista o puritano– no es convertirse en un santo monje, dedicado al culto y a la silenciosa contemplación, sino ser un tipo de empresario espiritual, cuya fe y virtud se expresan a través de una actividad incesante de mejoramiento del mundo, como en aquello de hacer “de estos Estados Unidos una nación moral”. Por esta razón es que Weber argumentó que la fe protestante se adecuaba de modo tan preciso a la empresa capitalista. Trabajar duro no es únicamente un deber espiritual sino también uno secular: si del trabajo duro resulta una gran fortuna, bueno, eso también es un signo de que uno puede contarse entre los bendecidos. El fervor moral en la tradición protestante es enteramente compatible con la creencia en que el progreso está unido al éxito material. La veneración católica de santos que vivieron en pobreza monástica es ajena a esta sensibilidad.

Weber aprobaba la empresa individual, la industria, la organización social racional y otros beneficios de la ética protestante. Pero también estaba plenamente consciente de la severa intolerancia que podía engendrar. “Estos favoritos de la gracia, los elegidos, y por lo mismo, santos”, escribió, faltándoles conciencia de la propia debilidad, no se sentían indulgentes ante el pecado cometido por el prójimo, sino que odiaban y despreciaban al que aparecía como un enemigo de Dios, que llevaba impreso el signo de la condenación eterna.

El problema con el dogma –sea al pecado original, la inmortalidad del alma o el antirracismo– es que prohíbe el escepticismo. Tener reservas sobre algo que se considera sacrosanto es ser un incrédulo, o peor, un herético, y por ende alguien que debe ser expulsado. “Para el Elegido”, escribe McWhorter, “el racismo es el equivalente de Satán”.

Todavía más: el Elegido ve las obras de Satán en todos lados. En un escrito publicado en Harper’s en 1964, el historiador Richard J. Hofstadter diagnosticó que el “estilo paranoide” era un rasgo recurrente de la política estadounidense, cuyos partidarios convertían todos los conflictos sociales en un “encuentro de lucha libre espiritual entre el bien y el mal”. Algunas de sus manifestaciones más tempranas fueron los “militantes” protestantes que temían que el país estuviera siendo infiltrado por “secuaces del Papa”.

El individualismo y la virtud cívica son los pilares estereotípicos de la sociedad estadounidense y ya fueron acertadamente descritos en La democracia en América de Tocqueville. Luego está la arraigada ilusión de la relativa ausencia de clases. Las jerarquías de clases eran para el viejo mundo; Estados Unidos aspiraba a ser una nación donde cualquiera pudiera triunfar. Naturalmente, el capitalismo no puede disociarse del surgimiento de la clase media en Europa y de cómo esta reemplazó gradualmente a la aristocracia terrateniente (y al clero en los países católicos) en tanto élite en el poder con sus propios marcadores de estatus. En los países de mayoría protestante, estos marcadores tenían todo que ver con la percepción de haber sido elegidos a consecuencia de la virtud superior.

Distribución de caridad en la Casa de Limosna – Hubertus van Hove

Considérese a esos serios dignatarios de las pinturas holandesas del siglo XVII, agrupados de manera solemne alrededor de mesas de roble, vestidos con sobrias togas negras y gorgueras blancas, que administraban la caridad a los pobres que la merecieran. Algunos de ellos pudieron haberse hecho ricos gracias a sus negocios con las plantaciones esclavistas en Brasil, o directamente con el comercio de esclavos. Pero, como acérrimos calvinistas, se hubieran visto a sí mismos como los elegidos no por linaje familiar o propiedad de la tierra, sino por su rectitud moral. Lo mismo puede decirse de los roundheads de Oliver Cromwell, puritanos y presbiterianos, que se rebelaron contra el autocrático rey Carlos I y sus inclinaciones papistas.

Uno podría acusar a esos presuntuosos notables de la edad de oro holandesa de hipocresía, de disfrutar un patrimonio construido sobre las espaldas de esclavos coloniales y aún así pretender ser moralmente superiores. Pero, a la vez, debe ver rastros de esa pretensión protestante (e hipocresía) en el comportamiento de bastantes personas hoy en día. Equivalencias entre nuestros contemporáneos podrían incluir a Phil Knight, el cofundador de Nike que aprobó una campaña publicitaria contra el racismo protagonizada por el quarterback de la nfl Colin Kaepernick antes de donar dinero a políticos republicanos de derecha. O a Jeff Bezos, cuya compañía Amazon adornó su página de inicio con una pancarta de “Black Lives Matter” (Las vidas de la gente negra importan) mientras vendía programas de reconocimiento facial a los departamentos de policía.

A diferencia del primer Gran Despertar, la ola de puritanismo en curso no es el coto de pobladores rurales reunidos para rezar bajo toldos improvisados, sino de sofisticados urbanitas con educación. Hoy en día los Elegidos tienden a operar casi exclusivamente en instituciones de élite: desde bancos y corporaciones globales hasta fundaciones culturales prestigiosas, museos y organizaciones de salud, periódicos de calidad y revistas literarias. Pero ser más privilegiado que la mayoría de la gente no impide sentirse virtuoso, con tal de que el Elegido declare públicamente su compromiso con la búsqueda de la justicia social.

Se ha vuelto casi obligatorio, por ejemplo, para las compañías de Fortune 500 publicar una declaración de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) que jura obedecer los valores correctos, independientemente de cuán divorciados estén esos valores respecto de lo que hace la compañía. “Estamos transitando un camino desde la conciencia hasta el compromiso con la acción” (PepsiCo, Inc.); “Diversidad e inclusión son el fundamento de nuestra cultura y reflejan nuestro principio de hacer lo correcto” (Lockheed Martin); “Por mucho tiempo hemos estado comprometidos a promover la inclusión, la diversidad y la equidad” (Goldman Sachs).

Estas palabras pueden sonar vacías pues provienen de un productor de comida chatarra, un fabricante de armas y un banco de inversión, pero lo que importa es que sean recitadas, como la liturgia protestante, en público.

La misma hipocresía reina en las escuelas privadas de alto nivel, como Dalton en Manhattan (con colegiaturas de 61,000 dólares al año), donde hay ahora tres encargados de diversidad de tiempo completo así como un equipo de psicólogos entrenados para ocuparse del “estrés traumático por motivos raciales” y sesiones anuales de entrenamiento antiprejuicios para padres y estudiantes. El Amherst College (con colegiaturas de 66,000 dólares al año), mientras tanto, ofrece al personal blanco y a los profesores un nuevo Grupo de Recursos para Colegas, a fin de guiarlos por medio de “una serie de actividades de autorreflexión y de pasos para la acción cuyo propósito es comenzar y sumergirse más profundamente en el trabajo del antirracismo”. En esta enseñanza, el privilegio blanco es como el pecado original. Rico o pobre, uno nace con él. Una persona blanca solo podrá ser considerada antirracista mientras se mantenga confesando su culpabilidad, igual que los protestantes, que se consideran pecadores de nacimiento.

Uno podría alegar que el antirracismo es particularmente importante en las escuelas y empresas más ricas, donde las minorías han estado históricamente subrepresentadas. Si uno va a hacer algo con las actitudes de privilegio, ¿por qué no comenzar en la cima? Un elemento de culpa podría ayudar a entender el afán de aplicar semejantes medidas en las instituciones más prestigiosas. Una explicación menos caritativa es que es más fácil realizar los rituales del antirracismo –contratar a encargados de la diversidad, imponer sesiones de entrenamiento antirracista, hacer nobles declaraciones– que pagar impuestos más elevados para mejorar las escuelas y los servicios públicos. Contratar a mil encargados de la diversidad en Dalton no va a ayudar gran cosa a los niños negros de bajos recursos de Harlem o del Bronx. El peligro de esta línea de conducta es constreñir “las fuerzas sociales y económicas reales”, como alguna vez formuló Joan Didion en otro contexto, de modo que resulten “personalizadas y a final de cuentas oscurecidas”.

James Baldwin, a propósito de por qué los liberales blancos no entendían que los hombres y las mujeres negros apoyaran a los Musulmanes Negros en los años sesenta, dijo que su incomprensión hacía evidente la poca conexión entre las actitudes de los liberales y las percepciones, las vidas e incluso el conocimiento de los negros; revelaba, de hecho, que podían entender al negro como símbolo o como víctima, pero no tenían una percepción de él en tanto hombre.

Dibujo de tapa de la revista Harper’s en la que apareció este artículo en inglés.

Las discusiones que no están ancladas en las condiciones materiales y en las que casi todo se convierte en un símbolo son señales de un esquema mental protestante más que político. Los Elegidos gustan de hablar de la naturaleza “estructural” de la opresión, pero la representación pública de la virtud progresista, o en realidad también de actitudes antiwoke de la derecha, es con frecuencia un sustituto de discusiones de reformas serias y sistemáticas.

Lo que distingue al Elegido no es simplemente la fortuna. Donald Trump y sus defensores multimillonarios tienen muchísimo más dinero que los profesores universitarios y los curadores de los museos que se consideran a sí mismos iluminados. Tampoco es necesariamente un asunto de nacimiento, aunque el costo de una educación de élite sí aumenta la distancia entre los que tienen y los que no. Para los herederos contemporáneos de la ética protestante, el estatus se define teniendo las opiniones correctas sobre determinados temas sociales y culturales.

Esto está conectado con un giro más amplio de la izquierda que pasó de representar los intereses económicos de la clase trabajadora a promover causas culturales y sociales. El viraje, visible en muchos países occidentales, coincidió con una disminución de la fuerza de los sindicatos, y fue especialmente marcado en Gran Bretaña y Estados Unidos en los años ochenta, cuando Margaret Thatcher y Ronald Reagan impulsaron la idea de que la libertad era principalmente un asunto de libre mercado. Sin embargo, la política cultural, que incluye la identidad racial, el feminismo y la liberación homosexual, todas ellas causas necesarias y loables, ya había comenzado a afianzarse entre los progresistas en los años sesenta.

El gran parteaguas en Estados Unidos fue la guerra de Vietnam, que recibió apoyo por parte de muchos sindicalistas que no eran particularmente progresistas cuando se trataba de los derechos civiles de la gente negra. Al momento de escribir sobre la política demócrata de aquel periodo, Richard Rorty argumentaba que los liberales de izquierda habían asumido desde mucho tiempo atrás que eliminar las injusticias y el “egoísmo” del capitalismo también suprimiría la lacra de la discriminación racial. Durante los sesenta, no obstante, la izquierda comenzó a cambiar su enfoque del egoísmo económico hacia el sadismo social y cultural. “Los herederos de la Nueva Izquierda de los años sesenta”, escribió, “han creado dentro de la academia una izquierda cultural. Muchos miembros de esta izquierda se especializan en lo que denominan la ‘política de la diferencia’ o de la ‘identidad’ o del ‘reconocimiento’”. Y los intereses de los trabajadores, especialmente de los trabajadores blancos, no han ocupado nunca una parte importante en esto.

En Europa, donde la culpa por el colonialismo jugó un papel similar a la culpa de los estadounidenses blancos por el esclavismo, esta tendencia política tomó con frecuencia la forma del tercermundismo. Se idealizó a los dictadores no occidentales, con tal de que se llamaran a sí mismos socialistas, y se achacaron los males del mundo al imperialismo occidental. Esto condujo a muchos absurdos: la veneración de Mao o, en algunos círculos errados, la admiración por los asesinos Jemeres Rojos de Camboya.

A menudo, la política de la diferencia la iniciaron negros, mujeres, homosexuales y otros grupos que sentían el aguijón de la discriminación. Solo más adelante la adoptaron miembros de la élite blanca. Desestimar esto como una moda, como hizo Tom Wolfe en su famoso ensayo “Radical chic” sobre el coctel organizado por Leonard Bernstein para las Panteras Negras, fue divertido pero injusto. Algunas personalidades de la Nueva Izquierda se interesaban en las disparidades económicas y no solo en temas de la identidad.

A menudo, la política de la diferencia la iniciaron negros, mujeres, homosexuales y otros grupos que sentían el aguijón de la discriminación. Solo más adelante la adoptaron miembros de la élite blanca. Desestimar esto como una moda, como hizo Tom Wolfe en su famoso ensayo “Radical chic” sobre el coctel organizado por Leonard Bernstein para las Panteras Negras, fue divertido pero injusto. Algunas personalidades de la Nueva Izquierda se interesaban en las disparidades económicas y no solo en temas de la identidad.

Sin embargo, la distancia entre las prioridades culturales de la izquierda y su agenda económica se convirtió para los progresistas en un problema serio en los años noventa. Para entonces se había vuelto mínima la diferencia entre la política económica liberal y la conservadora. Después del colapso de la Unión Soviética, se produjo una desilusión generalizada entre los liberales respecto de todo lo que sonara a socialismo, o en realidad acerca del Estado como un actor relevante para el mejoramiento socioeconómico. A la vez, poca gente añoraba un resurgimiento del poder laboral. Como dijo en alguna ocasión Peter Mandelson, el secretario de comercio de Tony Blair, sobre la nueva imagen del Partido Laborista, al que ambos pertenecían: “Estamos profundamente relajados respecto a que la gente se vuelva asquerosamente rica.”

Los liberales, así como los conservadores moderados, estaban también profundamente tranquilos respecto a la globalización. Un tipo de economía global sin fronteras, supervisada por instituciones pannacionales, en la que las corporaciones tenían la libertad de fabricar sus productos donde quiera que el trabajo fuese más barato, y la inmigración a los países más ricos era alentada –por progresistas porque creían en el multiculturalismo, y por conservadores porque mantenía bajo el costo de la fuerza de trabajo.

No hay duda de que mucha gente se benefició de la globalización. No solo los directores ejecutivos de las corporaciones sino también los profesores, los escritores, los cineastas, los actores, los organizadores de conferencias, los gerentes de fundaciones y los curadores de museos, en otras palabras, precisamente el tipo de personas que tienden a ser los Elegidos. Me cuento entre ellos. Como periodista internacional, aprecio los beneficios de vivir en un mundo cosmopolita de políticas migratorias generosas, empresas particulares y poblaciones urbanas diversas que enriquecen la vida cultural y culinaria. Considero que los acuerdos comerciales internacionales son algo bueno en términos generales, y apoyo la Unión Europea.

Pero los beneficiarios del globalismo –como yo mismo– no pueden dejar de ver, especialmente desde la crisis financiera de 2008, que no todos habían salido favorecidos. Obreros industriales perdieron sus trabajos cuando las fábricas abandonaron sus países. A menudo, nuevos inmigrantes compiten por los empleos peor pagados con pobladores que ya estaban en desventaja. La Unión Europea no se ha portado bien con los países europeos más pobres, como Grecia, en tiempos de crisis. Mientras tanto, la inclinación, entre los liberales educados, a denigrar el sentimiento nacional puede percibirse como una manera de quitarle a la gente menos afortunada lo único que le da un sentido de orgullo.

Gustavo Sala en Página 12 – 12/2/2019

Los conflictos de interés son inevitables. Todo sistema imaginable crea ganadores y perdedores. Pero, con demasiada frecuencia, los Elegidos han recurrido a un moralismo autocomplaciente. De un lado están aquellos que abrazan todas las actitudes iluminadas; del otro, los no reformados que, en palabras de Barack Obama, “se aferran a las armas o a la religión o a la antipatía hacia gente que no es como ellos o al sentimiento antiinmigrante o al sentimiento anticomercio, como una manera de explicar sus frustraciones”.

Una dinámica similar puede verse cuando a los europeos críticos de la UE se les desestima como “xenófobos”. O cuando se les llama “racistas” a quienes se quejan de no sentirse como en casa en sus viejos barrios. En algunos casos, o tal vez incluso en muchos, esas etiquetas pueden ser apropiadas. Pero las pretensiones de superioridad moral tienen un fuerte aire de hipocresía cuando aquellos que se benefician de un orden político y económico particular pretenden también tener autoridad moral y denuncian a sus críticos como pecadores perversos. Peor que esto, el moralismo de la política cultural y la insistencia obsesiva en la raza, el sexo y el género entierran a menudo el problema fundamental de nuestro tiempo: la peligrosa distancia entre ricos y pobres.

El pensador marxista negro Adolph Reed lo formuló así:

Si la única injusticia factible es la discriminación, entonces no hay ya base alguna para hablar de la desigualdad económica como un problema. Esto ocurre mientras la sociedad se está volviendo cada vez más desigual en términos económicos.

La tendencia de las élites culturales y sociales a disculparnos por nuestra buena fortuna y afirmar ansiosamente nuestras credenciales morales no hace nada para apoyar a los menos afortunados.

Los Elegidos están librando la guerra de clases equivocada. Los progresistas deberían estar del lado de toda la gente que es vulnerable y necesita protección ante intereses poderosos. La obsesión cuasi protestante con la moralidad de los personajes públicos no resultará en reformas necesarias. Las declaraciones que subrayan la inclusión, la diversidad y la justicia racial suenan radicales, pero con frecuencia distraen de los retos mucho más difíciles de mejorar la educación y la salud públicas, o de introducir reformas fiscales que creen una mayor igualdad. Este trabajo hará mucho más por el bienestar de la gente pobre y marginada que las demostraciones de virtud.

El relativo éxito de los demócratas en las pasadas elecciones intermedias mostró una conciencia creciente sobre este tema entre los políticos progresistas. Concentrarse en problemas económicos locales ayudó a muchos demócratas a ganar escaños. Hay una posibilidad de que las democracias occidentales superen las actuales olas de populismo de derecha y moralismo de izquierda, pero los prospectos serán mucho mejores si los Elegidos pueden aprender a atemperar su celo puritano. Pueden comenzar por ponerle un poco más de atención a Marx y pasar un poco menos tiempo morando bajo las largas sombras de Lutero y Calvino.

Texto publicado originalmente en inglés en Harper’s Magazine y luego en español en Letras Libres (México), con traducción de Andrea Martínez Baracs.

Deja una respuesta